597 浏览他把在宜兴生活养老视作一种幸福,在《菩萨蛮》中写道:“买田阳羡吾将老,从初只为溪山好。来往一虚舟,聊从物外游。有书仍懒著,且漫歌归去。筋力不辞诗,要须风雨时。”

他多次游览宜兴,宜兴处处都留下了他的足迹。

下面让我们跟着苏轼一起开启一趟寻“美”之旅吧!

首发站

宜城观帖——

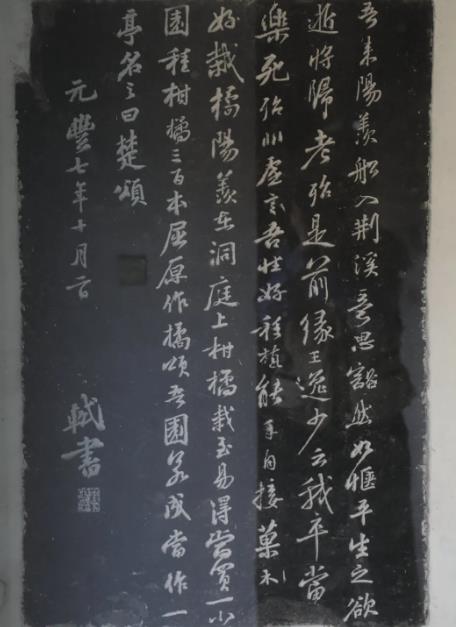

△《楚颂帖》碑石

苏东坡有两件墨宝与宜兴城有关。

《楚颂帖》

据《重刊宜兴县旧志》记载,宋元丰七年苏轼来宜兴,住在城里通真观巷郭家,于十月二日写此帖:“吾来阳羡,船入荆溪,意思豁然,如惬平生之欲。逝将归老,殆是前缘。……阳羡在洞庭上,柑橘栽至易得。当买一小园,种柑橘三百本。屈原作《橘颂》,吾园若成,当作一亭,名之曰‘楚颂’。”

首辅大学士徐溥,在成化年间看到书法家友人长洲李应祯收藏了苏轼《楚颂帖》,非常重视,立即借来摹刻成石,送回宜兴。但是,此帖现在何处?不得而知。现在徐阁老根据原帖摹刻的碑石弥足珍贵。目前,徐溥楚颂帖刻石由宜兴市文管办保管。另外,在周王庙、东坡书院也有此帖碑石可供欣赏。

为宜兴蛟桥题的词

蛟桥又称长桥。苏东坡到宜兴后,曾为此桥题词:“晋周孝侯斩蛟之桥”,后刻石立于长桥旁的碑亭内。因朝中御史告发苏轼以诗讪谤朝政,苏轼受到处分,他为长桥的题词碑石也被沉到了长桥河里。

后来,东坡先生又为此桥重新题词——“晋征西将军周孝公斩蛟之桥”。乾隆十一年(1746年)重建长桥时,将两碑分别嵌砌在蛟桥南堍石阶壁中和东侧桥栏壁内。现蛟桥北堍西南角蛟桥河口的碑亭内,便立有苏轼为蛟桥题书刻石。

第二站

闸口赏花——

△东坡海棠

到宜兴一定要看苏东坡种的海棠花,这花也许是苏东坡留给后人唯一的“活文物”了。这株海棠花,珍贵就珍贵在是苏轼从四川老家带来栽在永定村邵家花园里的。

海棠园附近北渠村有著名画家吴冠中的出生地及故居纪念馆。原南新乡滆湖塘头有“东坡别业”等遗迹等可寻。

第三站

丁蜀问陶——

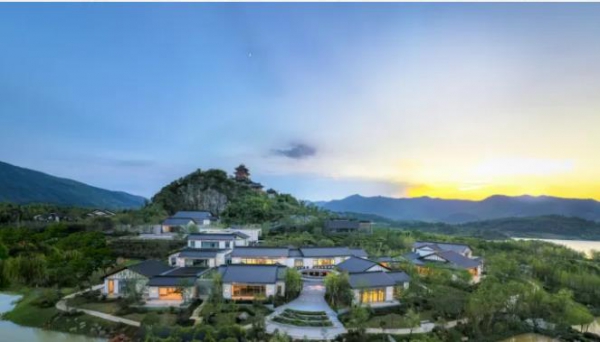

△东坡书院

元丰年间,苏轼在朋友陪同之下到宜兴丁蜀一带游览。蜀山原称独山,苏轼看到此山感慨“此山似蜀”。从那以后,独山就改名为“蜀山”。历史上,苏东坡的丁蜀游踪是最宝贵的文化积淀之一。

蜀山南麓依山傍水,相传东坡公在此曾有买田构筑书堂之意。至明代,工部侍郎沈晖赎出地产,建东坡书院,亦为纪念苏轼而立,至清代已经成为县内最大最好、经费最多的书院。

东坡书院的西面是“潘家祠堂”、蜀山古南街,再往西有宜兴紫砂博物馆。东坡书院东面有蜀山“娘娘庙”,再往东有前墅古龙窑。

紫砂博物馆中有一款“东坡提梁壶”,相传为东坡先生所创。苏轼有名句:“松风竹炉,提壶相呼。”他喝茶时,手里可是提的这款壶?

第四站

湖㳇探洞——

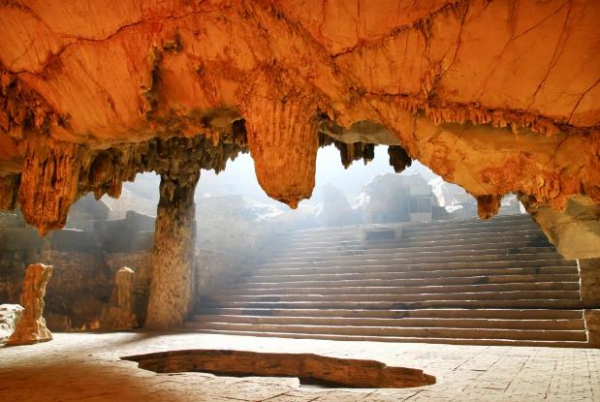

△张公洞

苏轼与湖㳇单锡、杨巷蒋之奇为同榜进士,相交甚笃。

据记载,苏轼到宜兴多次到湖㳇单家小住。单锡曾娶苏轼“甥女”为妻。单锡的兄弟单锷是水利专家,曾作《吴中水利书》,苏轼非常看重,为此特别写了报告向朝廷推荐。单锡、蒋之奇等都为苏轼筹划过买田之事。

湖㳇张公洞为宜兴名胜。元丰年间,苏轼召集了一次张公洞之游,苏轼诗并序:“初归阳羡,子由从歙溪来,与邵梁父子、单锡兄弟同游张公洞。惜别子由。”诗云:“鸭头春水浓如染,水面桃花弄春脸。衰翁送客水边行,沙衬马蹄乌帽点。昂头问客几时归,客道秋风黄叶飞。系马绿杨开口笑,傍山依约见斜晖。”苏辙、单锡、单锷也留有张公洞诗篇。

终点站

善卷访碑——

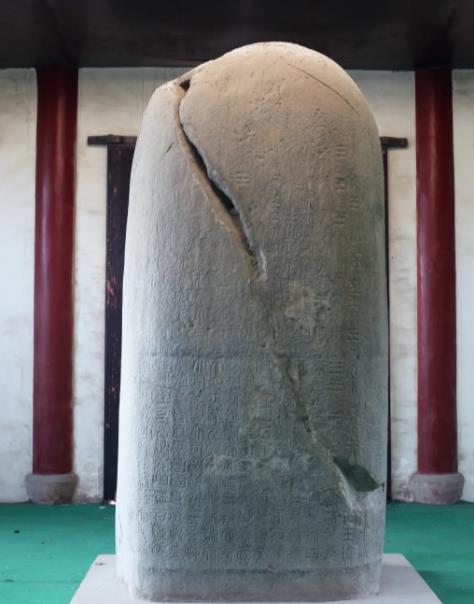

△国山碑

善卷洞风景区“国山碑”是三国吴国唯一的封禅碑,是宜兴市第一个全国重点文物保护单位。宋代欧阳修收藏了国山碑拓片。古荆溪十景中的“国山烟寺”,就是国山碑、善卷洞、善卷寺等的总称。

苏轼游览后作《念奴娇——阳羡国山碑怀古》一词:“离墨山上,望烟寺茫茫。悄然神物。僧指孙吴封禅处,漫说银象玉璧,紫气黄盖。一壑云树,杳杳归啼血。周郎应叹,枉煞江东豪杰。天公无意作弄,昏遗慵儿,说甚灵异发。犹恐仲谋适还在,也难逃此湮灭。野岭荆蛮,千古风雨,蜕落少年发。鸦惊暮钟,策筇寻径踏月。”

此地周边与苏轼相关的故事还有很多,如张渚镇祝陵村的玉带桥,相传为苏轼捐玉带所建。《宜兴县旧志》载:“玉带桥,在县西南六十里祝陵埠,相传苏文忠公捐玉带助建。”玉带桥始建于宋代元丰年间。苏东坡时卜居宜兴,过祝陵河,苦等多时,才由罱泥船渡河。他念当地百姓往来之不便,身上又无钱,亦无值钱的东西,唯皇上赐的玉带才值些钱,于是毅然捐玉带,助乡人造桥。后人为纪念苏东坡之德,名桥“玉带”。

徐建亚