333 浏览丁蜀东,蜀山畔,一座以东坡居士为名的书院,静静坐落于此。不少人走进书院,沿着青砖小径,寻觅东坡先生的遗迹,作一次穿越时空的对话。

江苏宜兴市的东坡书院位于丁蜀镇,是宋代大文豪苏东坡在宜兴丁山买田讲学之地。距今850多年历史的书院历经沧桑,现保留下来的建筑是明代重建的,是陶都宜兴历史上诸多紫砂工艺大师的启蒙摇篮。书院内一把高大的东坡提梁壶伫立着。

苏东坡一生颠沛流离,曾说过人生十六件赏心乐事,其中有两件事:“晨兴半柱茗香,客至汲泉烹茶”。他曾四到宜兴,深研佛理、精通茶道。北宋时期,从政之余品饮斗茶是士大夫阶层风雅生活的一部分,苏东坡对于品茶的讲究到了极致,有所谓“茶事四绝”之说,即茶美、水美、壶美,煮茶的柴火也要专用的,也许现代人都难以做到。他品饮的茶叶一定要阳羡唐贡茶。从唐代开始宜兴就有专供皇宫的御用阳羡茶,唐代诗人卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》中就有“天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花”的描写。苏东坡喝茶用的水是要选上好的金沙泉水,因为宜兴玉女潭中天然泉水在离苏东坡的住处蜀山远处的深山中,矿物质含量丰富。苏东坡对宜兴一往情深,煮茶要用宜兴上乘的紫砂壶,而且要用桑树叶当柴烧火煮茶,此乃所谓茶事四绝。

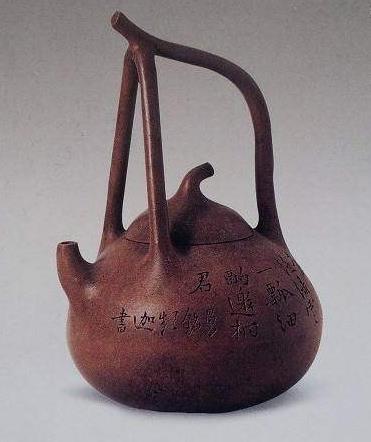

在紫砂发展的历史长河中,用著名人物命名的壶型仅六种,东坡提梁就是其一。宜兴人热爱苏东坡,对于东坡提梁壶的改良创作,传颂着美好的传说。苏东坡在宜兴讲学时,因为看到当时壶不仅小,而且把手装在两侧,煮茶时会把壶的把手烧黑,把手也会发烫。有一天他看到小书童提着灯笼引路,突发奇想,做个灯笼一样的大壶。做好的壶身又大又光滑,还得做个壶把手,如果按一般壶把都是装在边上,壶太大了怎么也拿不动。这时候他抬头看到了屋子的大梁,灵机一来,赶紧动手照着大梁做出了把手。经过几个月的细作精修,茶壶作成了,苏东坡非常满意,就起了个名字叫“提梁壶”。东坡提梁的把手形状如木材般粗壮、自然有力,按照三角力学原理设计,方便安全,苏东坡为此留下了“松风竹炉、提壶相呼”的诗句。东坡提梁承载着古朴、力量之美,流传至今,历久弥新,仍是紫砂壶销售中的“爆品”。

苏东坡当时在文坛上享有巨大的声誉,还写下了不少脍炙人口的茶诗,对于茶文化和紫砂文化的传播起到重要的作用。其中《试院煎茶》诗:“蟹眼已过鱼眼生,飕飕欲作松风鸣。蒙茸出磨细珠落,眩转绕瓯飞雪轻。银瓶泻汤夸第二,未识古今煎水意。君不见昔时李生好客手自煎,贵从活火发新泉。又不见今时潞公煎茶学西蜀,定州花瓷琢红玉。我今贫病常苦饥,分无玉碗捧娥眉,且学公家作茗饮。博炉石铫行相随。不用撑肠拄腹文字五千卷,但愿一瓯常及睡足日高时。”诗中谈论煎茶要注意火候的问题,其描述茶、茶汤、茶具及茶效,一气呵成,引人入胜。其浓缩的高度,完胜今天的茶品鉴文章。

壶中日月,人间真情。苏东坡虽未在宜兴终老,但他把乐学、创新的东坡精神,把对宜兴和中国茶文化、紫砂文化的贡献永久地留了下来。